学龄儿童近视是一个受到广泛关注的社会问题。为实现2030年防控目标,全国性的近视眼防控已经从2018年底启动,目前面临的挑战很多。防控近视眼,了解“远视储备”很重要。

远视储备是近视防控中的一个重要概念,它涉及到视力的正视化进程。低龄儿童应该处于生理性的远视眼,相当于一种储备,逐步发育到正视眼;当前,2~6岁儿童对于这种储备使用的太快了。4~7岁儿童如果有足够的远视储备,就可以预防近视眼的发生。大连市疾病预防控制中心于2021年撰写一篇论文,发表在《中国学校卫生》2022年第3期,该文章围绕远视储备,强调了以下要点。

一、几个认识要点

1.远视储备的关键年龄。强调远视储备的年龄段应该集中于3、4、5、6、7岁这5个年龄段,对于群体,这些年龄段最有意义,即关键年龄应该在于7岁以前。当前,超过7岁,再测量远视储备,已经迟了。

2.远视储备不是越多越好,而是在一定范围里面。远视储备少,很容易在6岁至8岁就发生近视眼;远视储备过大,是高度数的远视眼,很可能伴有散光,很可能发生弱视、斜视。

二、远视储备的正常值及其溯源

上海汪芳润于1996年测量生理性远视值,认为儿童较为理想的眼屈光范围是:4岁及5岁为+2.1 D~+2.2 D,6岁为+1.6 D~+1.7 D,7岁为+1.3 D~+1.5 D。进而提出高于、低于这个范围都需要警惕。远视高于这个范围的可能是病理性远视眼,4岁及5岁、6岁、7岁的危险界值分别是>+2.5 D、>+2.0 D、>+1.5 D;远视低于这个范围的可能意味着更早、更容易发生近视,也就是现在说的“远视储备不足”,汪芳润给出4岁及5岁、6岁、7岁的危险界值分别是<+2.0 D、<+1.5 D、<+1.3 D,低于越多越危险。

类似地,国外有学者提出“远视缓冲理论”,他提出的界值是:3岁+2.65 D,6岁为+1.77D。这些数值与我国汪芳润的接近。

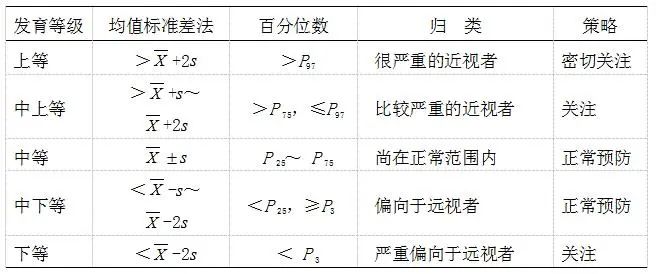

大连市疾病预防控制中心的学校卫生专家于2008年根据儿少卫生学的生长发育评价方法之“等级评价法”,提出了精细、实用的方法。提出儿童少年视力监测的模式为:测定个体远视力与屈光度;计算其平均值、标准差;按照年龄、性别制定标准,划分出等级并用于评价个体。见表1。

表1 儿童青少年视力发育5个等级的划分

【注】 “百分位数”应用举例。通常分男生、女生,以全校小学二年级男生的身高为例,如果身高分布的“第3百分位”是112厘米,表示二年级男生有3%的人的身高小于112厘米(这3%的男生身高特别矮,低于112厘米,远视眼的眼轴短,相当于个子矮小),97%的身高大于112厘米;身高分布的第97百分位是133厘米,表示二年级男生有97%的人的身高小于133厘米,3%的身高大于133厘米(这3%的男生身高特别高,高于133厘米,近视眼的眼轴长,相当于个子高大,高度近视眼的眼轴更长,相当于身材特别高大)。

以幼儿园、小学为单位,统计不同年龄段(年级)做出的“屈光度”百分位数(Px)。类似于比较学习成绩一样,根据表1,对每个学生提出预警,低于平均值(P50)的危险,高于平均值P50的为好,高于P75意味着远视储备更高;但并不意味着越高越好,多于特别高的(高于P97),也要引起警惕。

远视储备已经成为热点。北京朝阳区疾控中心郭向晖结合实际情况,提出了界值。在2021年7月中华预防医学会儿少卫生分会第十三届全国学术交流会(银川),她指出将3~4岁<+1.75 D、5~6岁<+1.50 D、7~8岁<+1.25 D、9~10岁<1.00 D定义为“远视储备不足”,并以此统计“远视储备不足率”,这是一个可以参考借鉴的方法。

三、家长如何测量远视储备并指导孩子防控近视眼

这些+1.75 D、+1.50 D是如何测量的呢?很简单,视光门诊、眼镜店使用电脑验光仪都能快速检查出来。比如,-1.75 D就是近视眼175度,+1.75 D就是远视眼175度。

孩子出生后,一开始是远视眼,3岁的时候,生理性远视眼300度左右,即+3.00 D。以后,眼轴逐渐变长,远视储备越来越少。现在很多70岁以上的老年人,童年时期户外活动多、课业负担轻。上小学的时候,大部分人都还是远视眼。至成年后,仍有不少人是远视眼。而现在的孩子,上小学一年级就已经近视眼了(远视储备耗尽),患近视的人数不断增多。

远视储备与抓小、抓早、抓重点年龄等密切相关,是防控近视眼的重中之重。只有这个关键点抓住了,才能实现我国近视眼防控2030年目标。

参考文献

[1] 王智勇,于明成. 儿童青少年近视防控研究的3个热点问题[J]. 中国学校卫生,2022,43(3):325-327.

[2] 王智勇. 学生视力监测统计评价指标之我见[J]. 中国学校卫生,2008,29(2): 100-102,105.